按:丁文江、赵丰田编《梁启超年谱长编》以极高的史料价值,素为学界所重,然其存世版本众多,形态复杂。1961年,复旦历史系受中华书局近代史编辑组委托,指派青年教师陈匡时整理《梁启超年谱长编初稿》十二册(油印本),后者参校上海图书馆藏《初稿》陈叔通等批校本,穷两年之力,完成整理工作。此“复旦校注本”交给书局后并未出版,长期湮没无闻,这也成为陈匡时“大半生来一个难解的心结”。近年随着俞国林《梁任公著作在中华书局出版始末》、王立诚等编《陈匡时先生与梁启超年谱长编——档案文献与历史》等资料的披露,这桩学术公案之来龙去脉渐渐明朗。2024年6月,笔者有幸拜访时年九十一岁的陈匡时本人,对他的梁谱整理工作及近代史研究有了更深的一层理解。

一、小引

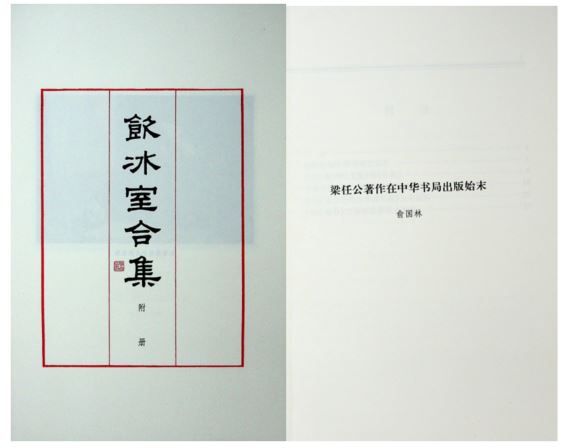

几年前,在偶然翻阅新版《饮冰室合集》(中华书局2015年)“附册”所收《梁任公著作在中华书局出版始末》(俞国林撰)一文时,我被其中一段话吸引:

1962年10月,中华书局启动《梁启超集》编纂之同时,对《梁任公先生年谱长编初稿》之整理同时展开。由于陈叔通等之批校本藏上海图书馆,故此次整理事宜,交由复旦大学陈匡时负责。整理工作除校订文字、分清层次外,还对每一年下之内容,制作详细目录,并对年谱未能叙之清楚者,择要作若干注释,便于查看。陈匡时整理后,交北京中华书局,赵丰田审阅后写出《翻阅复旦校注本〈梁谱长编〉(初稿)第三、四册的一些初步意见》……

熟悉近代史的人都知道,关于《梁启超年谱长编》的编纂、出版历史,发生过很多故事,现存版本状况复杂,但所谓“复旦校注本”却是我闻所未闻的。“陈匡时”这个名字于我不算陌生,然所知有限。我知道他是复旦历史系的老教授,长期从事中国近代史研究和教学,我经常利用的《中国近代对外关系史资料选辑》上卷两分册即“主要由陈匡时同志选编”(上海人民出版社1977年,“编者说明”);再一个与本人研究相关的一份近代重要杂志《开智录》,1980年代在《中国文化研究集刊》(复旦大学历史系中国思想文化史研究室编)上公开披露,整理校点者之一就是陈匡时(另一人为宁树藩),这些都是较深的印象。另外还有一点个人的渊缘,2018年本系王立诚教授荣退,我受教研室委派,从次年开始接手研究生必修课程“中国近代史史料学”,当时为准备开课,专门向一些前辈、同事请教这门课的历史和上法,了解到这门课最初是在1980年秋季学期由陈匡时为历史系本科生开设的专业选修课,“选修的主要是77、78级,有些本系的研究生也来旁听”,后该课发展为研究生专业必修课,陈先生是王立诚老师的研究生导师,1993年退休后由王老师接班,续开此课。如此看来,这是一门历史悠久而且分量吃重的课程,我这个外来的“三代目”临时接此重任,当然不能不郑重其事。此后几年间,上课也算卖了点力气,同时比较留意本系前辈在近代史学、史料方面的教研工作,希望有所参考借鉴。

陈匡时先生,摄于2024年6月23日

俞国林:《梁任公著作在中华书局出版始末》,《饮冰室合集》(典藏版)附册,中华书局2015年

初次听说陈匡时在1960年代曾整理《梁任公先生年谱长编初稿》,我感到极大的兴味,颇好奇当时如何具体整理、交给中华书局的“复旦校注本”尚存世否、自家有无原稿存留等等,印象中和身边师友谈起过,但茫无所得。疫情期间,在家闲极无聊,读到俞国林先生《梁任公著作在中华书局出版述略》一文(收入《仰顾山房文稿》,凤凰出版社2020年),欣喜地发现文章内容在《饮冰室合集》附册基础上大有扩充,收录了中华书局“《梁任公年谱长编初稿》专档”中保存的陈匡时为整理梁谱与有关人员的往来信件,并附有作者在2012年访问陈先生所得口述材料。这样,有关梁谱“复旦校注本”的基本情况得以浮出水面。2023年春,我在合肥参加“大数据时代新史料的发掘、整理与研究”学术研讨会,巧遇中山大学吴义雄教授、中国社科院近代史研究所李细珠教授,两位老师硕士阶段皆就读于复旦历史系,而指导老师正是陈匡时。闲聊之际,李老师谈起读书期间许多往事,话题也不自觉引向陈先生与“梁启超年谱长编”,他告诉我当年受中华书局委托整理梁谱长编稿本而最终未能出版,是陈先生长年难解的一个“心结”,2021年值“米寿”华诞(八十八岁),陈先生坚拒学生为他操办生日宴庆,学生遂想办法从中华书局完整复制了陈先生有关整理梁谱的往来信函,并全部整理,都为一集,作为一份特殊的生日礼物送给老师。

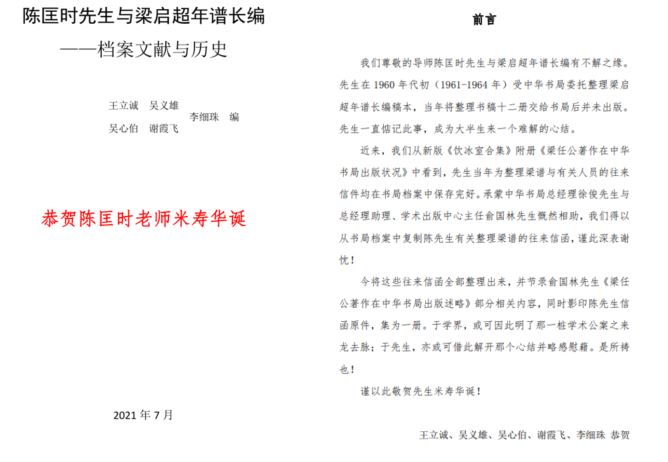

王立诚、吴义雄、吴心伯、谢霞飞、李细珠编:《陈匡时先生与梁启超年谱长编——档案文献与历史》,2021年7月

会议结束后,返回上海,李细珠老师给我发来《陈匡时先生与梁启超年谱长编——档案文献与历史》(王立诚、吴义雄、吴心伯、谢霞飞、李细珠编,2021年7月自印本),以及《陈匡时先生与梁启超年谱长编(1961-64年档案)》(刘青峰整理件)的电子版。五位署名编者王立诚(1983级)、吴义雄(1983级)、吴心伯(1986级)、谢霞飞(1986级)、李细珠(1989级)都是陈匡时在复旦历史系指导的硕士研究生,封面题词“恭贺陈匡时老师米寿华诞”,“前言”交代此书缘起——

我们尊敬的导师陈匡时先生与梁启超年谱长编有不解之缘。先生在1960年代初(1961-1964年)受中华书局委托整理梁启超年谱长编稿本,当年将整理书稿十二册交给书局后并未出版。先生一直惦记此事,成为大半生来一个难解的心结。

近来,我们从新版《饮冰室合集》附册《梁任公著作在中华书局出版状况[始末]》中看到,先生当年为整理梁谱与有关人员的往来信件均在书局档案中保存完好。承蒙中华书局总经理徐俊先生与总经理助理、学术出版中心主任俞国林先生慨然相助,我们得以从书局档案中复制陈先生有关整理梁谱的往来信函,谨此深表谢忱!

今将这些往来信函全部整理出来,并节录俞国林先生《梁任公著作在中华书局出版述略》部分相关内容,同时影印陈先生信函原件,集为一册。于学界,或可因此明了那一桩学术公案之来龙去脉;于先生,亦或可借此解开那个心结并略感慰藉。是所祷也。

该册第一部《陈匡时先生整理梁启超年谱长编档案文献辑录》收录往来信函十八通,第二部《陈匡时先生致中华书局近代史组信函原件》收录影印件六通,第三部《陈匡时先生整理〈梁启超年谱长编〉始末》节录俞国林《梁任公著作在中华书局出版述略》部分相关文字,可谓反映陈匡时与《梁启超年谱长编》之“不解之缘”的第一手资料。

我对陈先生长期从事的史料工作,尤其梁谱校注本的来龙去脉,本就关注,又承李细珠老师相告,陈先生早年曾有一段时间在北大历史系从学于邵循正先生,更加引起兴趣,于是相约如有合适机会,趋谒聆教。2023年下半年,本系举办“文本·语境·诠释:多元视野下的近代中国政治史研究”学术研讨会,原拟借吴义雄、李细珠两位老师来沪与会之际,会后前往陈府拜访,但因陈先生身体“微有小恙”,当日不便探视,便遗憾地错过了。翻看手机微信记录,当时有致吴义雄教授一信,说明自己的想法:

吴老师好,关于拜访陈先生,如果有可能,目前主要想了解两个问题:(1)关于帮助中华书局整理梁启超年谱长编的情况(陈先生这方面有无资料保留?);(2)关于1950年代(?)陈先生在北大进修,跟随邵循正先生学习的情况。当然一切视陈先生身体状况是否允许。能看望一下陈先生就很好,如承信任,今后有机会再交流,或帮助整理陈老师讲义藏书等,我作为后辈是一种荣幸,当勉力而为。(2023年9月12日)

今年6月份,本系举办“出使专对:近代中外关系与交涉文书”学术工作坊,吴义雄教授应邀莅会,承其居间沟通,我与陈先生哲嗣陈晓禾前辈取得联系,并在6月23日下午与吴老师一道前往上海市第一人民医院住院部拜访了陈先生。陈先生1933年生人,今已逾九十高龄,对面交流时,态度亲切,除了听力略为吃力,精神尚佳,谈吐清楚,回忆旧事,凡时、地、人等信息基本不误,对于我所关心的梁谱校注本、从学邵循正等问题,都谈到了,而且谈得比较充分、明晰。我想借此机会,把我所了解和理解的陈匡时与《梁启超年谱长编》的“不解之缘”写出来,兼及陈先生近代史研究工作一些侧面,不贤识小,姑妄言之,聊供识者一哂。(为体例统一起见,下文凡涉人名,除引文外,一律省略敬称、敬语,直写其名。)

与陈匡时先生、吴义雄教授合影,摄于2024年6月23日

二、《梁启超年谱长编》版本简史

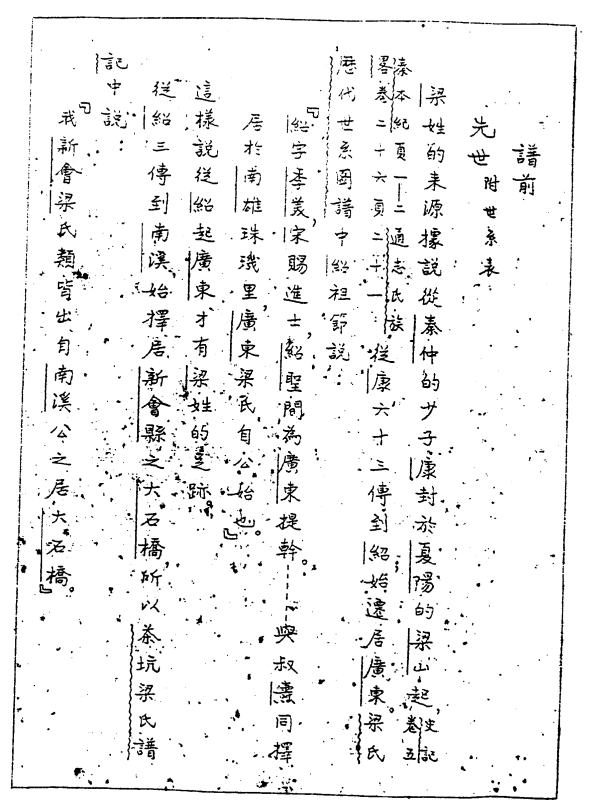

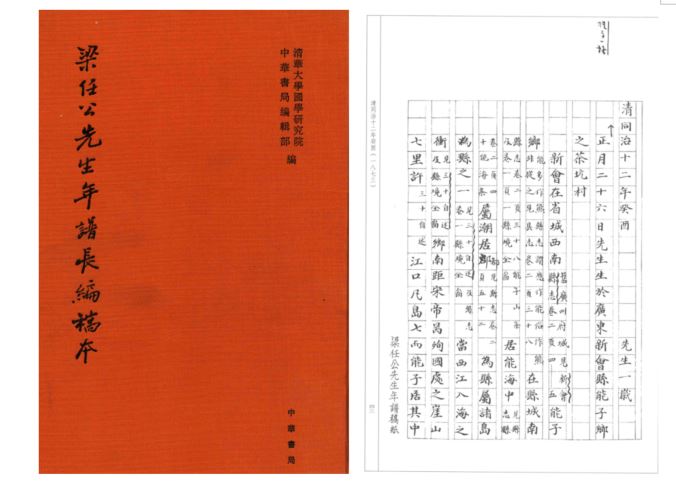

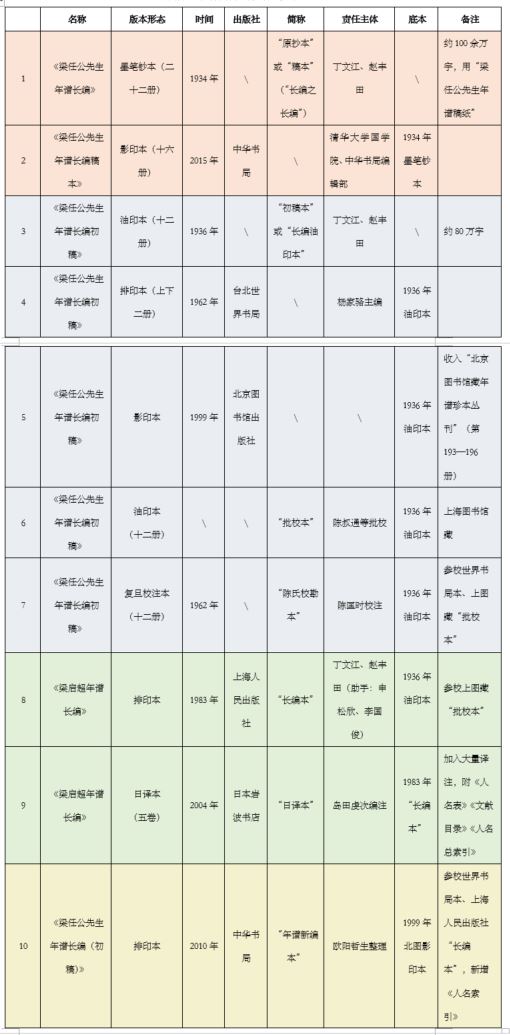

1929年,梁启超在北京去世后,他的亲属和朋友即商议要办两件事情,一是编辑《饮冰室合集》,由林志钧(1878-1961)负责,二是编一部年谱,为梁启超传作准备,由丁文江(1887-1936)负责。当时丁文江经四处征集,“收到许多极好的材料”,尤其有价值的是大量梁启超往来信札,故主张“先做一个《长编》,敷衍供给材料的诸位,以后再好好的做一本白话的‘Life and Letters’(生平和书简)”(《胡适遗稿及秘藏书信》第23册,127页)。1932年,时在燕京大学研究院读书的赵丰田(?-1979)经顾颉刚介绍,开始担任丁文江的助手,“到北京图书馆正式接手此项工作”。至1934年秋,主要是在近万件往返信札基础上,也涵盖一些其他材料,丁、赵二人共同编出第一稿,一百余万字,装订为二十二册,“基本上全部按年排列,中加简单说明联系的文句”,这份“资料汇编”共三部,有墨笔钞本一部(稿纸印有“梁任公先生年谱稿纸”字样)以及据此晒蓝印成二部,原钞本篇幅内容约多于后来出版的《梁启超年谱长编》百分之三十,也被今人称为“长编之长编”(关于梁谱“编写过程”的叙述,主要参考赵丰田《翻阅复旦校注本〈梁谱长编〉(初稿)第三、四册的一些初步意见》,1963年;《梁启超年谱长编·前言》,1979年)。

丁文江(1887-1936)

《梁任公先生年谱长编稿本》(“长编之长编”)首页

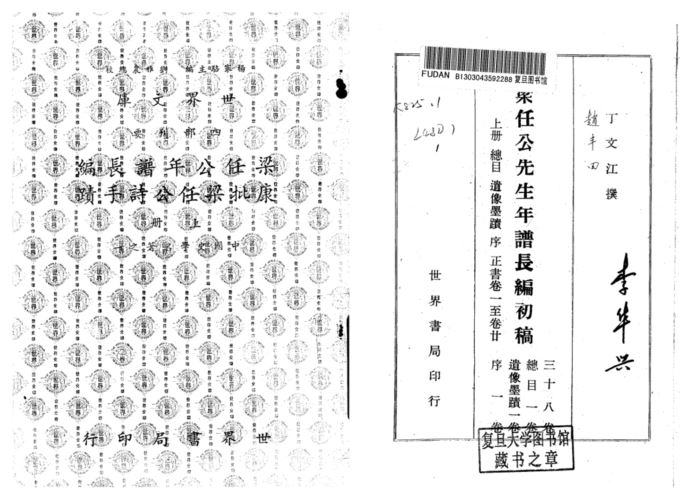

1936年1月丁文江去世后,翁文灏“接替主管《梁谱》编辑工作”。同年5月,赵丰田完成长编第二稿,约八十万字(赵丰田估“六七十万字”),“由翁文灏根据丁文江的原意,题名为《梁任公先生年谱长编初稿》,油印五十部,每部装成十二册,发给梁的家属和知友作为征求意见之用”(《梁启超年谱长编·前言》)。1958年,台北世界书局据“油印本”排印出版,书名《梁任公先生年谱长编初稿》,卷首有胡适“序”、丁文渊“前言”。胡适盛赞此稿,其提示“长编”所具价值,也成为一种著名的史料学观点:

这部《长编初稿》保存了许多没有经过最后删削的原料,所以任公先生的儿女们在当时都感觉,这一大批原料应该再经一遍删削,方才可以付印流传。但我们在二十多年后,不能不承认,正因为这是一部没有经过删削的长编初稿,所以是最可宝贵的史料,最值得保存,最值得印行。(胡适之《梁任公先生年谱长编序》)

至1999年,北京图书馆出版社据此“油印本”原稿影印刊行,纳入“北京图书馆藏年谱珍本丛刊”系列(第193至196册)。这个版本流行于世,一般被简称“初稿本”或“长编油印本”,因多采用未刊书信遗稿、内容翔实丰赡而备受重视,成为研究梁启超和晚清民国思想文化的基本史源之一,迄今尚被誉为同类体裁著述的典范之作(关于该编之各类原始材料及取材原委经过的分析,可参夏晓虹 :《〈梁任公先生年谱长编初稿〉材源考》,《中国文化》2016年第1期)。

《梁任公先生年谱长编初稿》1936年“油印本”首页

《梁任公先生年谱长编初稿》,台北世界书局1958年(复旦大学历史系藏本)

另一方面,此“初稿本”既号为“长编”,则采录标准较泛、用于“征求意见”、“所收材料尚待删补”(《梁任公先生年谱长编例言》),实包含“未定稿”的意味,距离著作的标准尚远,但不期然声名在外,行而愈远,遂成为后世层出不穷的各种“年谱长编”之滥觞。朱维铮曾言:“自从二十世纪三十年代初丁文江为梁启超编年谱,仅成‘长编初稿’便猝死,反而因为保存有大量未经剪裁润饰的原始材料,使征求意见用的油印本,成为学者争欲得之的枕中鸿秘,结果导致只问抄撮数量而考校均极粗疏的各种‘年谱长编’走红学界。”(《家谱和年谱》,载《走出中世纪二集》)

再则,“初稿本”也并非完全如胡适所言的“没有经过最后删削的原料”,较诸二十二册的“墨笔钞本”(“长编之长编”)分量已经缩水,“约达前者十分之七”,而且在编钞过程也不免出现一些问题,赵丰田自己承认“我想早日结束此事,转往别的硏究,工作加速进行,以致《初稿》的最后部分显得比较粗糙”,“油印十二本的《年谱长编》(初稿),是根据上述稿本用蜡纸刻印的,在刻印过程中,又产生许多错漏字,其数量可能较前三次更多”(赵丰田:《翻阅复旦校注本〈梁谱长编〉(初稿)第三、四册的一些初步意见》,此处“前三次”是指“长编材料”[今已不见]、“长编之长编”[今存]、长编稿本[“可能在台湾”])。最早读过“油印本”的陈叔通(1876-1966)也向梁启超家人提出异议:“《年谱》底本,确不满意。赵君(丰田)未克负在君(丁文江)委属之意,后尤草率。……弟阅第一本,尚以为大致不差,愈看愈不对,始主张宰平(林志钧)总阅”(《致梁令娴、梁思成函》,1936年11月5日,转引自俞国林《梁任公著作在中华书局出版始末》,31页)。陈叔通当时提出“花钱不少,可以请一位比赵君高明得多的人亦不难”,后来梁氏知交一度决议“改托宰平(林志钧)先生重编”。今日论者对“初稿本”存在的问题也不讳言,径指出“在盛名之下,不能忽略稿中存在着为数众多的各类错误,包括系年考订不确、一函误作两信、内容弃取失当和字迹辨认错漏等”(张荣华《梁谱长编整理的退步之作》,《东方早报·上海书评》2011年3月20日)。

胡适《梁任公先生年谱长编序》曰:

在君死后,他的朋友翁咏霓把这部没有经过最后整理修改的初稿本 油印了几十部,分送给任公先生的家属和朋友,请他们仔细审查一遍, 附加评注,然后寄回。

按十二册的油印“长编初稿本”问世后,曾分发给梁氏的同门及亲友“征求意见”。陈叔通所藏之“油印本”经有多人批注,其在1949年北上任职中央人民政府委员会委员、全国人民代表大会常务委员会副委员长之前,捐赠上海图书馆。

1978年,赵丰田应上海人民出版社的邀约,“重新继续这项中断了四十多年的梁谱编纂工作”,据《编辑说明》第一条:“《梁启超年谱长编》系据《梁任公先生年谱长编初稿》(1936年,油印本十二册)修订而成”。据中华书局方面记载,“‘文革’结束后,赵丰田派助手来京,商谈《梁任公先生年谱长编初稿》重新整理事宜,欲独立承担,希望中华提供‘长编之长编’、‘油印本’等,中华未允”(俞国林:《梁任公先生在中华出版始末》,36页)。实际“修订”工作所依据参考的底本,即上图藏陈叔通等批校的“油印本”。赵丰田及其助手(申松欣、李国俊)在不变动原书的内容和结构的前提下,“作适当的增补和删改”,改书名为《梁启超年谱长编》(简称“长编本”),顾颉刚作“序”,赵丰田撰有“前言”,于1983年8月由上海人民出版社出版(2009年4月再版)。关于此版吸纳“批注”意见,编者作有说明:

从陈叔通先生赠给上海图书馆的那部《初稿》上可以看出,直到一九四八年,征求修改意见的工作仍在继续进行。这部《初稿》上面有梁启超生前友好陈叔通、何天柱、贾毅安和亲属梁启勋、梁思成、梁思顺批注的文字数十处,提出应予删改的资料数百处。这次修订时,我们将这些批注的意见都分别列入有关的事中,供读者参考。(赵丰田《梁启超年谱长编·前言》,1979年12月)

有学者比对诸签注的意见,指出十二册油印本“删去了一些重要的信件或是信件中的重要内容,例如庚子前后梁启超等人与革命党的联系,以及保皇会的暗杀活动等”,“上海版保留了部分签注的痕迹,但是很难看出有意隐藏的部分”(桑兵:《长编考异法与编年体的演进》)。

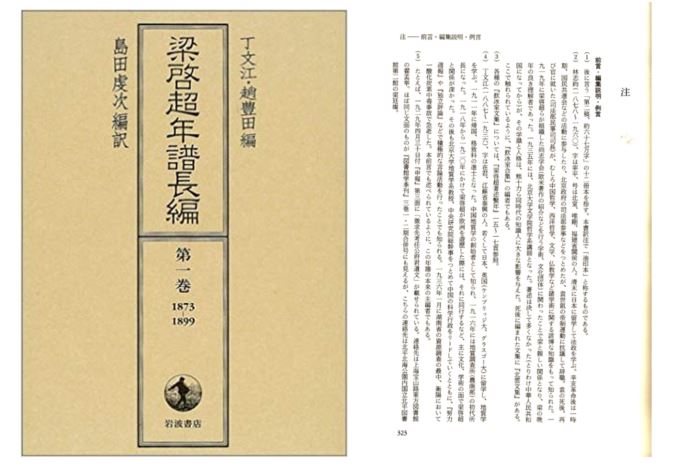

《梁启超年谱长编》,上海人民出版社1983年初版、2009年再版

2004年11月,日本学者岛田虔次主持、京都大学人文科学研究所集体译注的《梁启超年谱长编》五卷本由日本岩波书店出版,其翻译底本为1983年上海人民出版社“长编本”,日译本加入了大量译注,订正了原书的若干错误,并附《人名表》《文献目录》《人名总索引》。

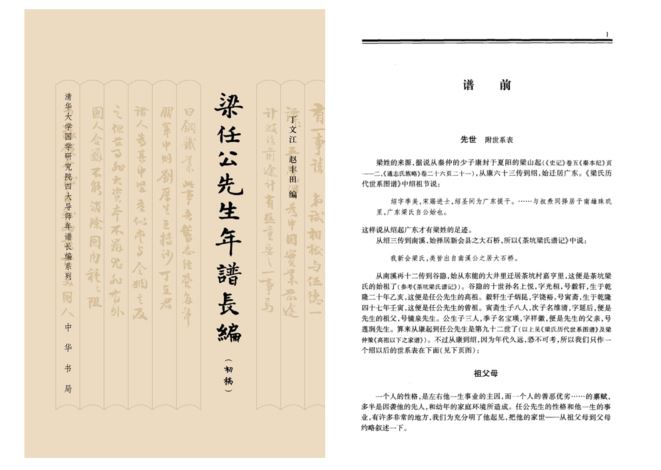

2010年5月,中华书局出版《梁任公先生年谱长编(初稿)》(欧阳哲生整理,纳入“清华大学国学研究院四大导师年谱长编”系列),系据北京图书馆出版社影印“油印本”整理而成,并“参校台北世界书局的‘初稿本’和上海人民出版社的‘长编本’”,修订原则为:一、保持原稿内容不变;二、主要是对文字刊误;三、对原稿某些引文误植据原作加以校订;四、对“初稿本”和“长编本”所出现的文字处理歧异酌加“编者注(按)”说明;五、对“油印本”的某些错误加“编者注(按)”订正;六、“油印本”原有的“江注”(丁文江注)和其他注释则一仍其旧;七、“初稿本”、“长编本”所新加的某些“注(按)”酌情保留;八、书名改题《梁任公先生年谱长编》;九、书后新增《人名索引》,以便检索使用(“整理说明”)。

岛田虔次编译:《梁启超年谱长编》五卷本,岩波书店2004年

欧阳哲生整理:《梁任公先生年谱长编(初稿)》,中华书局2010年

清华大学国学研究院、中华书局编辑部编:《梁任公先生年谱长编稿本》十六册,中华书局2015年影印本

实际上,分装二十二册的原抄本(“长编之长编”)尚完好保存。这部稿子非常重要,因为里面有许多信札在编订成油印本时都被刊落了。1962年的12月,因中华书局有编辑《梁启超集》并重修梁谱计划,梁家长子梁思成托人将家藏《梁任公先生年谱长编》墨笔钞本二十二册送交该社《梁启超集》编辑室。再经半个多世纪后,2015年11月,此一珍本以清华大学国学研究院、中华书局编辑部合编名义,以《梁任公先生年谱长编稿本》为题名,由中华书局分订十六册影印出版。刘东在序言中交代出版缘起:

这部命运多变的梁启超年谱,从他谢世起就开始动议,到总算是找到人协助修撰,到只是为了纪念丁文江才草草付印,到在“文革”前又打消了复旦校注本,到在开放时代则公开印行了定本,到中华书局又对之重新校订,到我们现在还要再付出努力,打算公开推出这部“长编之长编”。(《又让任公复生一回——序〈梁任公先生年谱长编稿本〉》)

此处提到的“复旦校注本”,即1960年代初陈匡时受中华书局所托,据《梁任公先生年谱长编初稿》“油印本”(参校上海图书馆藏陈叔通等批校本)整理而成、复被“打消”无缘出版的一个新校本。这一工作的完成时间远在赵丰田修订“长编本”之前,且一度被纳入中华书局《梁启超集》出版总规划之中,但随着梁集出版项目的夭折,“复旦校注本”交书局后再无下文。关于中华书局《梁启超集》编而未果之始末,可见该局资深编审陈铮先生记述:

20世纪60年代初,中华书局根据吴晗、范文澜、侯外庐等史学家提议,着手编辑出版《梁启超集》,成立编辑组,借调赵丰田先生等来京,驻中华书局做资料收集工作。工作伊始,总编辑金灿然指定编辑部中层干部王代文负责管理,后改由李侃负责,编辑组归近代史组管理,定期向近代史组报告工作情况,讨论一些问题。1964年,受社会上批判资产阶级思想的影响,《梁启超集》编辑工作暂停。80年代初,中华书局计划出版《梁启超全集》的工作,被列入全国古籍整理出版规划,并由上海社科院历史所汤志钧先生任主编。后因书局计划调整,此项工作未能进行到底。中华书局继而决定重印30年代版的《饮冰室合集》,并将“合集”外的资料编成《饮冰室合集续编》出版。1997年夏,此计划又因书局情况变化而未实施,仅将梁启超长子梁思成等提供中华书局利用的梁启超家书手迹,单独影印成《梁启超未刊家书手迹》出版。该书出版后,即将用毕手稿奉还梁思成之子梁从诫先生。(陈铮:《李侃与中华书局近代史类图书出版,《中国出版史研究》2018年第1期》)

今据新披露的中华书局 “《梁任公年谱长编初稿》专档”所存相关往来书信,并结合其他材料,讨论陈匡时整理《梁启超年谱长编》一事的来龙去脉。

“梁启超年谱长编”版本一览表

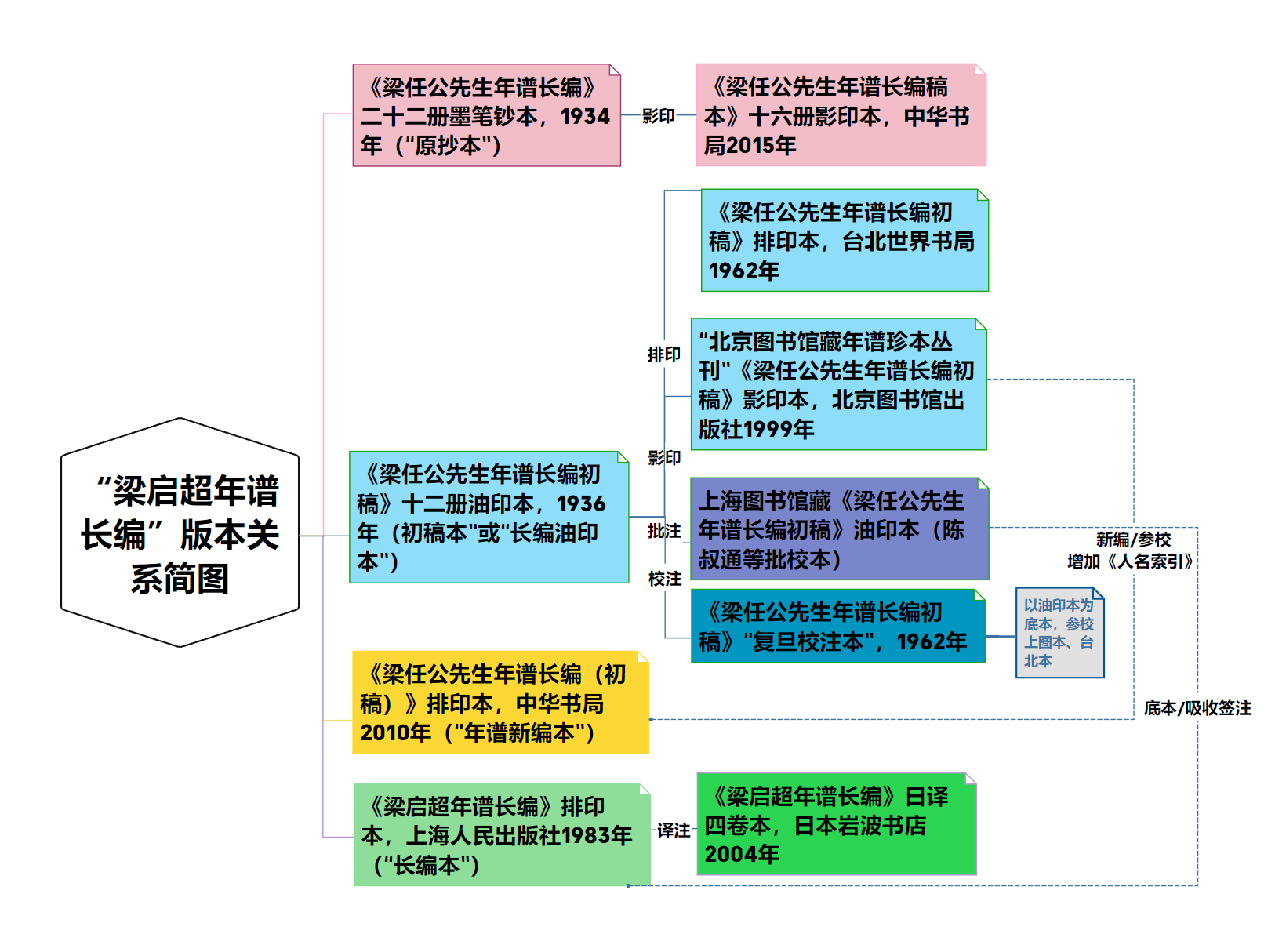

“梁启超年谱长编”版本关系简图(董洪杉、郑西迅制)

还没有评论,来说两句吧...